復旦大學信息科學與工程學院、上海工程技術大學材料工程學院、上海市先進激光制造技術協同創新中心的科研人員報道了近場調控超快激光超波長結構直接加工超硬金屬玻璃。相關論文以“Near-Field-Regulated Ultrafast Laser Supra-Wavelength Structuring Directly on Ultrahard metallic Glasses”為題發表在《Advanced Materials》上。

超快激光-物質相互作用實現了“自上而下”的激光表面結構化,尤其適用于難加工材料的“自下而上”自組織特征構建。通過施加正/負反饋機制,亞波長激光誘導結構的缺陷和長程有序性得到改善。然而,與復雜熱/流體動力學更相關的超波長激光結構化研究仍鮮有報道。本研究首次開發了近場調控超快激光光刻技術,直接在超硬金屬玻璃上制備出自排列超波長微/納米孔陣列。預結構上的等離子體熱點作為正反饋,限定了橫向幾何特征(位置、尺寸);同時,在特定飛秒激光輻照下,通過光動力等離子體燒蝕和Marangoni材料去除的負反饋機制,實現微/納米孔陣列的自組織鉆孔。研究了多物理場轉換(基于雙溫模型)、遠場/近場耦合以及激光-物質相互作用中偏振依賴性的機理和有限元建模。制備出大面積(厘米級及以上)可調周期(1-5 μm)和幾何形貌(343/515/1030 nm激光分別對應500 nm-6 μm孔徑)的微/納米孔陣列,使2.5-6.5 μm中遠紅外反射率從≈80%降至≈5%。多物理場耦合與近場增強的普適性使該方法具有廣泛適用性。

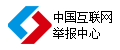

圖1、a)近場調控超快激光光刻示意圖(激光波長=1030 nm);

b)飛秒激光掃描策略示意圖(光斑直徑=25 μm)與實際加工效果:

場景i-低能量累積完全重疊掃描、

場景ii-高能量累積完全重疊掃描、

場景iii-錯位掃描(間距Δy=10 μm);

c)種子結構近場增強電磁場分布模擬(截面取自a圖黃線位置);

d)微/納米孔陣列構成的復旦校徽圖案(可見光與紅外圖像,右箭頭顯示標志溫度測量值);

e)激光誘導周期表面結構(LIPSS)構成的校徽圖案(可見光與紅外圖像);

f)表面微/納結構金屬玻璃的紅外熱成像測量。

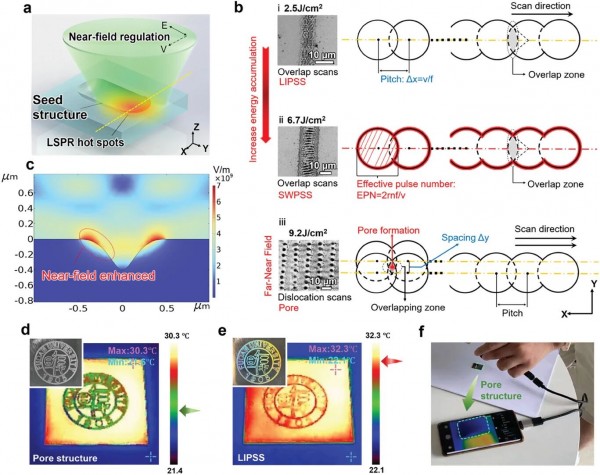

圖2、a)單點曝光模式下金屬玻璃表面LIPSS形貌演變與模擬(f=10 kHz, φ=0.02 J cm-2, λ=1030 nm)激光脈沖數:(i)5, (ii)50, (iii)100, (iv)200;

b)不同激光累積通量下LIPSS表面溫度分布曲線;

c)完全重疊掃描模式下微/納結構隨激光功率演變(f=10 kHz, v=60 mm/s, n=50, λ=1030 nm)激光功率:(i)3, (ii)6, (iii)8, (iv)16, (v)22, (vi)28, (vii)34, (viii)46 mW;

d)微/納米孔形成過程中的溫度場與流場模擬。

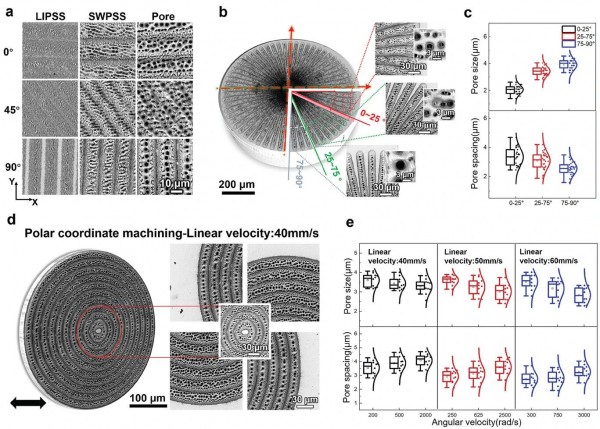

圖3、a)典型偏振角0°/45°/90°下的LIPSS、SWPSS與自排列微/納米孔形貌;

b)激光偏振角(0°-360°)對自排列微/納米孔的影響;

c)不同偏振角下微/納米孔尺寸與間距統計(n=15);

d)極坐標加工對自排列微/納米孔的影響;

e)不同角速度下微/納米孔尺寸與間距統計(n=15)。

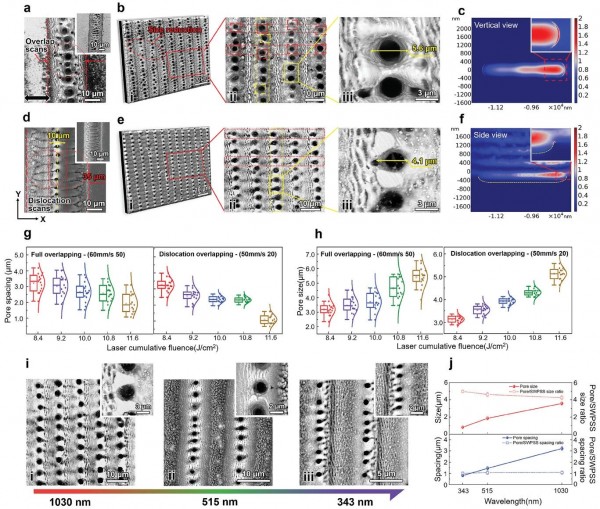

圖4、a)完全重疊掃描(1030 nm):單排自排列微/納米孔

b)完全重疊掃描(1030 nm):大面積自排列微/納米孔陣列

c)基于SWPSS種子結構的近場電磁波沉積模型(1030 nm):俯視圖

d)錯位掃描(1030 nm):單排自排列微/納米孔

e)錯位掃描(1030 nm):大面積自排列微/納米孔陣列

f)基于SWPSS的近場電磁沉積模型(1030 nm):截面圖

g)不同激光累積通量下微/納米孔間距統計(1030 nm, n=15)

h)不同激光累積通量下微/納米孔尺寸統計(n=15)

i)343 nm(光斑8 μm, Δy=5 μm)/515 nm(光斑16 μm, Δy=9 μm)/1030 nm(光斑25 μm, Δy=10 μm)激光波長下的微/納米孔形貌

j)不同波長下微/納米孔尺寸/間距及其與SWPSS的比值統計(均值±標準差,n=15)

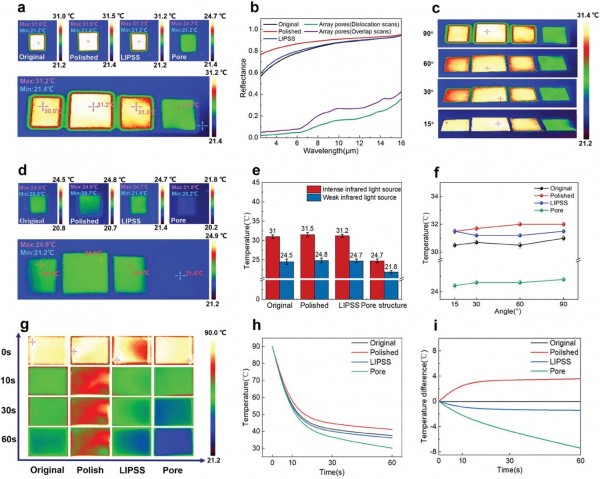

圖5、a)強紅外輻照下不同微/納結構表面熱成像

b)不同微/納結構表面的紅外波段反射率

c)入射角對不同微/納結構表面熱成像的影響

d)弱紅外輻照下不同微/納結構表面熱成像

e)不同微/納結構表面紅外測溫對比(均值±標準差,n=15)

f)入射角對強紅外輻照下反射強度的影響(均值±標準差,n=15)

g)冷卻過程中不同微/納結構表面熱成像

h)不同微/納結構的冷卻曲線

i)原始樣品與不同表面樣品的溫差

本研究首次利用近場調控超快激光打印技術,在金屬玻璃上制備出自排列亞波長微/納米孔紅外調控表面。通過精確調控激光參數,成功在鋯基金屬玻璃上制備了LIPSS和SWPSS結構,并以SWPSS作為種子結構誘導生長出自排列微/納米孔。基于局域表面等離子體共振(LSPR)遠場/近場耦合機制,將種子結構上的LSPR熱點作為正反饋,特定飛秒激光波長與輻照能量下的光動力等離子體燒蝕和光熱Marangoni材料去除作為負反饋,實現了自排列微/納米孔的可控制備。通過建立金屬玻璃電子-離子傳熱雙溫模型和基于LSPR機制的電磁場沉積模型,揭示了高規整微/納米孔陣列的形成機理。采用多波長(1030/515/343 nm)飛秒激光制備了周期可調(1-5 μm)、尺寸可控(直徑3-6 μm/1-2 μm/500-800 nm)的微/納米孔陣列。基于LIPSS虹彩效應創造了多樣化結構色圖案,利用微/納米孔表面低紅外反射特性(2.5-6 μm波段≈5%反射率)制備了大面積(厘米級及以上)可定制紅外抗反射表面。這種基于近場調控超快激光光刻的超波長功能表面在光學調控(特別是紅外波段)領域具有應用潛力,其多物理場耦合與近場增強的普適性可推廣至其他難加工材料的超波長微/納結構功能表面制備。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們