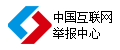

9月3日上午,一款名為LY-1的艦載激光武器在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會的閱兵式上首次公開亮相,其作為“光之利刃”的卓越性能吸引了眾多目光,標志著我國在新概念武器領域取得的重大進展。

艦載激光武器外觀設計極具未來科技感,充分彰顯前沿技術魅力。激光武器按光源可分為二氧化碳、化學、固態(含光纖)等類別,以艦載固態激光武器(隸屬激光武器的一種)為例,根據學習時報文章《艦載固態激光武器的應用》,我們可以初略了解其原理和應用:

一、核心原理

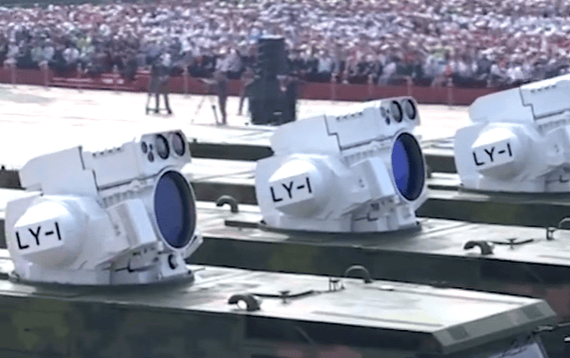

艦載固態激光武器是針對傳統艦載防御武器短板研發的新型裝備,其技術核心是固態激光器,區別于早期海軍嘗試的二氧化碳激光武器(功率提升慢、攔截效率低)與化學激光武器(體積龐大、發射后產生有毒氣體,危害艦員安全且需復雜后勤補給)。

固態激光器以摻雜釔、鉺等特殊離子的晶體或玻璃為“增益介質”,通過外部能量激發介質中的離子,使其產生受激輻射,形成具有高方向性、高單色性的強激光束。其最關鍵的適配性優勢在于“全電工作模式”:武器系統直接接入艦艇供電網絡,依托航母、驅逐艦等大型艦艇充足的發電能力獲取能源,無需額外攜帶化學燃料或專用彈藥,不僅簡化了艦上存儲與補給流程,還徹底消除了污染物排放,完全契合密閉、空間有限的艦載作戰環境。

此外,固態激光器的功率可調性更強,可根據目標類型(如無人機、反艦導彈)靈活切換低功率眩目與高功率毀傷模式,為后續實戰應用提供了更多技術可能性。

二、核心價值

在作戰效能層面,艦載固態激光武器解決了傳統防空武器的三大痛點:

1. 速度優勢,激光以 30 萬公里/秒的光速傳播,是反艦導彈速度的10萬倍,無需像導彈那樣計算提前量,可瞬間鎖定并打擊高速移動目標,尤其適合應對“蜂群”無人機的飽和攻擊。

2. 精度優勢,激光束發散角極小,能精準聚焦于目標的關鍵部位(如導彈的導引頭、無人機的電路板),既避免了對非目標區域的誤傷,又能有效破解反艦導彈的抗電子干擾能力,通過毀傷傳感器使其失效。

3. 續航優勢,只要艦艇供電不中斷,武器就能持續發射,徹底擺脫了傳統導彈“打完即空”的彈藥儲備限制。

在成本層面,其效費比堪稱“顛覆性”:單次高功率發射成本僅1~10美元,而一枚“愛國者”防空導彈成本達30~50萬美元,即便是廉價的“毒刺”導彈也需約2萬美元,面對低成本無人機的“消耗戰”時,能大幅降低海軍的作戰開支。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們