智能駕駛領域正經歷一場關于感知技術路線的戰略性競爭,激光雷達與純視覺方案代表了兩種不同的技術路徑。激光雷達通過高精度三維點云提供精確距離和空間信息,純視覺則依賴算法處理圖像數據以模擬人類視覺感知。兩者各有優劣,且在不同應用場景下各具優勢。隨著技術進步和成本下降,行業正逐漸形成分層技術路線:入門車型采用純視覺方案以控制成本,高端車型則通過多傳感器融合提升安全性。這一趨勢不僅反映了技術演進的客觀規律,也體現了市場對不同價位段消費者需求的精準把握。未來,純視覺與激光雷達的融合將成為主流方向,通過軟硬件協同優化,在成本與安全性之間尋求最佳平衡,而政策法規的完善將為技術路線選擇提供更加明確的指引。

技術原理與感知方式的差異

激光雷達(LiDAR)與純視覺方案在感知原理上存在本質區別。激光雷達通過發射激光束并測量反射時間差來獲取精確的距離信息,每秒可發射數十萬至上百萬個激光點,形成三維點云圖 。這種技術能夠直接提供目標物體的三維坐標、形狀和位置,不受光照條件影響,在黑暗、弱光甚至部分惡劣天氣條件下仍能保持穩定工作。例如,華*ADS系統采用的192線激光雷達在暗光環境下點云密度增強,對行人及動物的識別準確率顯著提升。然而,激光雷達對濃霧等極端天氣條件仍有局限性,且機械式雷達存在體積大、功耗高、壽命短等問題。

純視覺方案則依賴于攝像頭采集圖像數據,通過深度學習算法進行環境感知和理解。攝像頭本質上是二維傳感器,需要通過算法推算深度信息,如雙目視覺利用視差計算距離,單目視覺則依賴神經網絡進行深度估計。純視覺方案的優勢在于能夠捕捉豐富的語義信息,如交通標志、信號燈顏色、文字等,這與人類駕駛員的感知方式更為接近。但視覺方案對光照條件高度敏感,強光、逆光或低光照環境下圖像質量會顯著下降,影響目標識別的準確性。此外,純視覺在極端天氣條件下的表現也相對受限,如雨雪、濃霧等會顯著降低攝像頭的感知能力。

從數據處理角度看,激光雷達生成的點云數據需要強大的算力進行實時處理,對計算平臺提出了較高要求。而純視覺方案則需要處理高分辨率圖像數據,并依賴深度學習模型進行場景理解,同樣對算力有較高需求。隨著技術發展,激光雷達的點云處理算法和視覺方案的深度學習算法都在不斷優化,但兩者在數據類型、處理方式和信息表達上仍有顯著差異。

成本、可靠性與環境適應性對比

在成本方面,激光雷達與純視覺方案差距顯著。早期激光雷達成本高昂,單顆價格超過1萬元人民幣,而純視覺方案的攝像頭成本僅幾十美元,這使得純視覺方案在硬件成本上具有明顯優勢。然而,隨著固態激光雷達技術的成熟和量產,這一差距正在縮小。2025年,主流固態激光雷達(如Q*** S3)的量產價格已降至100-1000美元區間,部分廠商(如深圳力*)的目標價格為6000-8000元人民幣/臺 ,這使得激光雷達在中高端車型中的應用變得更加可行。

在可靠性方面,激光雷達通過IMU(慣性測量單元)融合技術可消除顛簸導致的點云畸變,提升定位精度 。例如,基于MSCKF的IMU與激光雷達緊耦合定位方法能有效解決點云畸變問題,在室外場景下實現高精度的建圖和定位 。而純視覺方案則通過端到端深度學習模型優化復雜場景識別,減少誤觸發。小汽車2025年推出的圖AI智駕系統通過算力優化,將總算力提升至508TOPS,達到主流水平的4-6倍,配合車端大模型與超高清環境感知技術,提供了更安全、更連貫的智能駕駛體驗。

在環境適應性方面,激光雷達在雨霧天氣中表現優于純視覺方案。例如,鴻智行的激光雷達系統能穿透雨幕勾勒障礙物輪廓,而4D毫米波雷達則可在雪地標線缺失等極端場景下保持穩定工作。相比之下,純視覺方案在夜間、弱光環境下需要依賴算法優化,如小G*的AEB系統在夜間無路燈情況下,仍能實現130km/h的剎停,這主要得益于其端到端重寫后的算法優化 。然而,在濃霧等極端天氣條件下,激光雷達的性能也會受到限制,而純視覺方案則更為脆弱。

車企技術路線選擇策略與市場推廣動態

2025年國內車企在智能駕駛感知技術路線上的選擇呈現出明顯的分層策略。小*汽車在入門車型上采用純視覺方案,取消激光雷達以控制成本,起售價降至17.68萬元;而在高端車型上仍保留激光雷達,形成”入門純視覺、高端多傳感器”的分層策略。

華則采取更為精細化的市場分層策略。其ADS 4.0系統在高端車型中仍標配激光雷達(4顆),構建360°全維度環境感知體系;而中端車型采用視覺方案,形成”高端融合、中端純視覺”的市場布局。華通過激光雷達、視覺感知、毫米波與超聲波的融合,構建了多維度感知能力,其GOD(通用障礙物識別)大網和PDP(預測決策規控)網絡在復雜場景中表現出色,如在110公里測試中僅出現3次接管情況,包括道路施工需跨越雙黃線繞行、紅燈變換后未識別,以及左轉時誤判直行紅燈。

百蘿快跑的策略也值得分析。盡管有傳聞稱百將轉向純視覺路線,但其2025年在上海啟動的全無人測試仍依賴多傳感器融合方案,如極版配備激光雷達 。然而,在迪拜的項目中,百*明確使用4顆禾賽激光雷達。

其他車企堅持激光雷達路線,ET 搭載1550nm混合固態雷達,探測距離達500米,強調遠距離感知優勢;理 、比等傳統車企則采取更為謹慎的融合方案,在確保安全的前提下逐步推進技術升級。阿12甚至推出”三激光雷達方案”,成為30萬級唯一采用三雷達的車型,強調”安全平權”理念 。

技術融合趨勢與未來發展方向

隨著技術進步和成本下降,純視覺與激光雷達的融合正成為行業主流趨勢。這種融合方案可以充分發揮兩者的優勢,彌補各自的不足。例如,華*ADS系統通過激光雷達與視覺、毫米波雷達的協同,構建了多維度感知能力,其GOD大網直接使用傳感器原始數據構建模型,避免了數據在轉換和融合過程中的信息損失和誤差積累。

技術融合主要體現在三個層面:數據層融合、特征層融合和決策層融合。數據層融合將原始點云和圖像數據直接輸入神經網絡進行特征提取;特征層融合則分別處理兩種傳感器的數據,提取各自特征后再進行融合;決策層融合則是分別進行目標檢測和跟蹤,再將結果進行融合。研究表明,數據層融合能夠提供更豐富的信息,但算法復雜度高;決策層融合則抗干擾能力強,實時性高,但檢測精度提升受限。

未來發展方向主要體現在四個方面:固態化、小型化、低成本化和智能化。固態激光雷達通過減少機械部件提升可靠性和降低成本;小型化趨勢使激光雷達能夠更好地嵌入車身設計;低成本化則通過規模化生產和技術創新實現;智能化則體現在算法優化和數據融合能力的提升。

政策法規對智能駕駛發展的影響

政策法規是影響智能駕駛技術路線選擇的重要因素。中國計劃在2025年出臺L3級自動駕駛法規,明確上路條件(如限定區域、速度限制)和事故責任認定機制 。這將為激光雷達等安全冗余傳感器提供政策支持,推動多傳感器融合方案在L3級以上車型中的應用。

國際層面,聯合國ALKS(自動車道保持系統)法規為L3級自動駕駛提供了框架,允許車輛在特定條件下自主完成駕駛任務,但要求駕駛員在系統請求時接管 。德國、日本等國已率先修改本國《道路交通法》,為L3級自動駕駛鋪平道路。中國交通運輸部也推動L3級自動駕駛技術的應用落地,建議從點對點的物流運輸等場景開始,在高速公路上開啟L3級別的自動駕駛模式 。

政策法規不僅影響技術路線選擇,也推動車路協同、封閉場景試點及國家級測試基地建設。例如,工信部牽頭的《道路車輛自動駕駛系統測試場景場景評價與測試用例生成》(ISO34505)國際標準項目已正式立項,將填補自動駕駛系統測試場景生成測試用例環節的國際標準空白 。

此外,數據安全法規也對智能駕駛技術路線產生影響。2021年5月,國家互聯網信息辦公室發布的《汽車數據安全管理若干規定(征求意見稿)》對智能網聯汽車產生的數據進行了界定,明確了責任主體、數據范圍、收集方式、隱私保護、數據出境等問題 。這促使車企在技術路線選擇上更加注重數據安全和隱私保護,如華為采用全棧自研方案,實現數據閉環和優化效率提升。

市場滲透率與行業發展趨勢

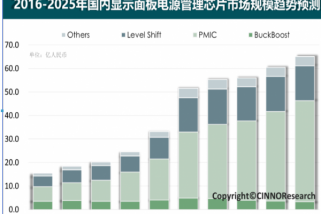

根據市場研究,2025年中國車載激光雷達市場規模預計將達到240億元人民幣,滲透率有望超過30% 。這主要得益于固態激光雷達技術的成熟和量產,以及成本的大幅下降。

智能駕駛傳感器市場正形成多元化格局。根據預測,2030年全球智能駕駛汽車中的傳感器模塊市場規模將達到360億美元,其中超聲波傳感器、360°全景攝像頭和前置攝像頭仍將是市場主流,預計市場規模分別達到120億美元、87億美元和69億美元;雷達市場規模將達到129億美元,其中遠距雷達79億美元,短距雷達50億美元 。

從行業發展趨勢看,未來智能駕駛將呈現以下特點:一是技術路線多元化,不同價位段車型采用不同技術方案;二是傳感器配置分層化,入門車型采用純視覺方案,中高端車型采用多傳感器融合方案;三是算法與硬件協同優化,通過軟硬件一體化設計提升系統性能和降低成本;四是數據安全與隱私保護成為重要考量因素,推動全棧自研和數據閉環方案的發展。

結語

激光雷達與純視覺方案并非非此即彼的關系,而是互補共存的技術路線。激光雷達提供高精度三維空間信息,純視覺則捕捉豐富的語義信息,兩者融合能夠構建更全面、可靠的環境感知系統。隨著固態激光雷達技術的成熟和成本下降,以及純視覺算法的不斷優化,融合方案將成為智能駕駛的主流方向,特別是在L3級以上自動駕駛場景中。

從市場角度看,入門車型將傾向于純視覺方案以控制成本,高端車型則將采用多傳感器融合方案以提升安全性和可靠性。這種分層策略不僅反映了技術演進的客觀規律,也體現了市場對不同價位段消費者需求的精準把握。

從政策角度看,L3級自動駕駛法規的出臺將為技術路線選擇提供更加明確的指引,推動安全冗余傳感器的應用。同時,數據安全法規也將影響技術路線選擇,促使車企在硬件和算法上更加注重數據安全和隱私保護。

未來,隨著技術進步和成本下降,智能駕駛感知技術將朝著高性能、低成本、小型化和固態化方向發展。同時,車路協同、V2X等技術也將與感知系統深度融合,構建更加安全、高效、智能的交通生態系統。在這一過程中,激光雷達與純視覺方案的融合將發揮關鍵作用,為智能駕駛技術的可持續發展奠定堅實基礎。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們